10ème Conseil des Partenaires

Cette période d’activité (juillet 2020-novembre 2020) a été à nouveau bousculée par la crise sanitaire encore en cours avec la mise en place d’une occupation mixte des locaux (télétravail et présenciel) et l’annulation de la plupart des événements. Dans cette période, priorité a été donnée au travail sur site pour les résidents ayant de mauvaises conditions de travail à domicile.

Malgré ce contexte, difficile, les équipes de l’ISC-PIF ont continué à mener à bien leurs missions avec des avancées importantes du côté des plateformes et des services, un développement de l’accueil de projets en résidence et des éléments clé de l’activité d’animation de la communauté qui ont pu être menés à bien malgré la pandémie.

En parallèle, l’ISC-PIF a participé aux efforts de recherches autour de la pandémie en lançant plusieurs projets de recherche et services sur ce thème.

Il y a eu toutefois une baisse de réservation des salles, amplifiée par les travaux de la RIVP au niveau du TOTEM qui ont eu lieu pendant la période de déconfinement.

Participation en distanciel

Participation symétrique :

Les membres du conseil des partenaires sont invités à rejoindre la séance via la visio Renater

- Lien de connexion (google chrome préféré) : https://rdv5.rendez-vous.renater.fr/cpisc

Poser des questions

Il sera possible de poser des questions via Zoom, mais nous proposons également d’utiliser un page collaborative pour poser vos questions, que vous soyez sur Zoom ou sur la diffusion live :

- Poser des questions et interagir sur https://hackmd.iscpif.fr/MHRnZNSrTXmzywJPNHk1-A#

- Pour des problèmes de connexion, vous pouvez contacter BOSIO Giulia (ISC-PIF) :

06 22 94 65 12

mardi 17 novembre 2020 – de 10h00 à 12h00

ISC-PIF

En visioconférences

Rapport d’activité – période juillet à novembre 2020

Ordre du Jour

0. Approbation de l’ordre du jour

1. Approbation du compte rendu du 9ème Conseil des Partenaires

2. Point d’actualité 2020

2.1 Plate-formes et Axes scientifiques développés à l’Institut

Voici les principales avancées sur ces plate-formes pour la période (cliquez sur le titre pour déplier).

2.1.1 Infrastructure de Cloud pour les Systèmes Complexes

Responsable d’infrastructure : Maziyar Panahi

L’ISC-PIF dispose de serveurs sur site et hors site (dans la salle de calcul du LAL) où il opère un Cloud sous OpenStack.

L’infrastructure Cloud hébergée au LAL est utilisée actuellement par plusieurs projets de l’ISC-PIF. Très appréciée, elle permet de déployer rapidement des machines pour des besoins spécifiques et de proposer à des projet l’hébergement de moyens de calcul avec toutes les facilités du Cloud.

Les investissements mutualisés sont ainsi grandement facilités.

Sont actuellement hébergés sur le cloud de l’ISC-PIF les plateformes:

- Community Explorer (ISC-PIF)

- Gargantext (ISC-PIF)

- LinkRbrain (Sorbonne Paris 1)

- MACA (EHESS)

- MOMENTUM (CNRS/INSERM)

- Multivac Platform (ISC-PIF)

- OpenMOLE (ISC-PIF) (ISC-PIF)

- PERSIST (INRAE)

- Projets de résidents de l’ISC-PIF

les services cœur de l’ISC-PIF ainsi que certains projets de résidents.

Évolution des infrastructure depuis 2020 :

- Finalisation de l’installation et configuration d’un système de visioconférence pour la diffusion en direct et l’archivage de vidéos dans les salles de séminaires et les auditoriums,

- Investissement dans le Cloud pour projets mutualisés (ajoutés : 128 Coeurs, 384Go Ram pour 23k€HT)

- Ajout d’instances Cloud dédiées pour les établissements membres du conseil des partenaires :

- EHESS

- Université Panthéon-Sorbonne/Université de Paris/EHESS (Geographie-Cités)

- IGN

- INRAE

- Résidents et projets de l’ISC-PIF

- Ajout d’instance dans le cadre de collaboration de recherche

- INSERM

2.1.2 Gargantext et Analyse des réseaux socio-sémantiques

Chef de projet : Alexandre Delanoë (ISC-PIF)

Rappel : Gargantext est une plateforme collaborative libre et gratuite d’analyse et d’exploration des grands corpus textuels développée à l’ISC-PIF. Elle est coordonnée par Alexandre Delanoë (Chef de projet) et David Chavalarias (Responsable Scientifique).

Cette plate-forme implémente des résultats de recherches menés à l’ISC-PIF et chez les partenaires dans le domaine de la scientométrie, bibliométrie et science studies. C’est un macroscope social qui se veut accessible à tous. Voir quelques exemples de cartographies réalisées avec Gargantext.

Gargantext en 2020

L’année 2020 a été une année pivot pour le développement de Gargantext avec la mise en production d’une version beta de la nouvelle version (V4), un renforcement des liens avec d’autres communautés de recherche spécialisées dans le text-mining et l’analyse des controverses, ainsi qu’une multiplication des perspective d’application au sein des établissements de recherche.

Nous détaillons ici les avancées dans ces différents domaines.

Communauté de recherche et partenariats autour de Gargantext

En 2020, Gargantext a été développé dans le cadre des projets ANR Epique et FORCCAST, du projet EasIstext de la DIST et de la collaboration avec l’IMT.

Des collaborations scientifiques ont par ailleurs été approfondies avec des communautés historiques dans le domaine de l’analyse des documents numériques :

- La communauté autour du logiciel Cillex, porté par : CLLE Toulouse (CNRS), IRIT, CNRS & Graduate Institute of Linguistics, National Taiwan University, Responsable Scientifique : Bruno Gaume, CNRS,

- La communauté autour du logiciel Prospero, porté par le GSPR (CNRS/EHESS), responsable scientifique Francis Chateaurayneau (CNRS).

Des instances de ces deux logiciels sont actuellement hébergées sur le Cloud dédié à Gargantext et Alexandre Delanoë échange régulièrement avec leurs équipes de manière à rendre ces logiciels directement interopérables avec Gargantext.

Des collaborations d’usage ont été mises en place avec le réseau de recherches et de création SON:S (CNRS, EHESS, Responsable scientifique Karine Lebail, une stagiaire résidente en 2020), avec la future plateforme Savoirs (EHESS, Responsable scientifique Christian Jacob) ainsi qu’avec le consortium Covid-NMA (CNRS/APHP/Inserm) soutenu par le réseau Cochrane et l’OMS.

Les responsables du projet ont par ailleurs été invités en octobre 2020 à présenter Gargantext lors d’une table ronde à la réunion trimestrielle des Responsables des Services Partenariats et Valorisation France ce qui a permis de faire connaître ce logiciel auprès d’un large ensemble d’acteurs de la valorisation.

Usages de la V3 (actuellement en production)

La principale instance Gargantext de l’ISC-PIF comporte actuellement 680 comptes utilisateurs avec une grande diversité d’origines : 40% d’utilisation identifiées “Partenaires ISC-PIF”, 45% identifié recherche française, 15% autres (dont services de l’État et Universités étrangères.

Analyse de la répartition des origines des utilisateurs de Gargantext. Effectuée à partir des noms de domaine des courriels professionnels (514 au total).

Il y a eu 117 nouveaux comptes créés entre le 01/2020 et le 10/2020 sur l’instance principales. D’autres instances sont également utilisées, comme l’instance de test V3, ouverte à certains utilisateurs beta (70 comptes) et l’instance de test V4 ouverte pour le moment à un douzaine de beta testeurs.

Avancées logiciel

- Un web service déployable dans n’importe quelle institution. La nouvelle version de Gargantext est pensée dans un mode multi-instances. La procédure d’installation a été facilité afin qu’elle puisse être installée chez tous les partenaires qui le souhaitent. Nous avons développé un client web qui permet à partir de la même interface d’interroger plusieurs instances. L’utilisateur peut donc travailler sur manière transparente et unifiée sur des données stockées sur des instances de deux établissements différents, et chaque établissement garde la main sur ses données et les règles de confidentialité applicables.

- Une architecture entièrement basée sur des API. Cette nouvelle architecture permet d’interfacer simplement Gargantext avec d’autres services au sein des EPST et aux chercheurs d’expérimenter ou d’intégrer leurs recherches au sein de Gargantext en se connectant aux API. (Voir la doc). En particulier, une connexion native a été effectuée avec le service ISTEX qui permet d’interroger cette base en utilisant toute la puissance de son interface.

- Gain d’un à deux ordres de grandeur par rapport la version précédente sur la taille des corpus explorables en ligne. L’interface web de Gargantext permet maintenant d’analyser et d’explorer en ligne des corpus allant jusqu’à 100.000 documents, ce qui permet d’analyser la production de la plupart des établissements de recherche ou disciplines de recherche sur plusieurs années.

- Recherche collaborative. Avec la notion d’espace privé, partagé et public, il est maintenant possible de créer des équipes d’utilisateurs au sein de Gargantext et donc de faire travailler plusieurs personnes sur les mêmes cartes de la connaissance en gardant la traçabilité de toutes les actions. L’architecture a par ailleurs été pensées pour permettre de rendre des cartes publiques, ce qui permettra au chercheurs ou établissements de publier leurs travaux à la manière de maps.gargantext.org et donc de gagner en visibilité.

- Recherche cumulative. Des efforts importants ont été déployés pour permettre à des utilisateurs de Gargantext d’échanger entre eux cartes, ontologies et corpus et de réutiliser des éléments d’analyses antérieures dans de futurs travaux. Une couche d’apprentissage machine a par ailleurs été ajoutée afin que les performances d’une instance de Gargantext augmente au fil de son utilisation. De cette manière, une instance Gargantext pourra être le support de la créationd d’une culture commune d’exploration de grands corpus textuels à l’échelle d’un organisme ou d’un regroupement d’organisme.

- Micro-services. La généricité de l’architecture de Gargantext nous a permis d’y introduire un certain nombre de micro-services : écriture collaborative de documents, tableurs collaboratifs en ligne, note-book pour développeurs (en python et haskell pour le moment). Ces micro services font d’une instance Gargantext un environnement complet pour le travail collaboratif augmenté des fonctionnalités de cartographie natives. Gargantext peut ainsi être utiliser par exemple pour des carnets de laboratoire.

- Annuaire. Le projet de fusionner Gargantext avec les services proposés par le Community Explorer ont une première concrétisation avec la possibilité d’importer un annuaire dans Gargantext de de le coupler avec des cartes sémantiques. Cela peut servir par exemple a cartographier la production d’un établissement de recherche et trouver rapidement les chercheurs compétents sur tel ou tel thème.

- Tableaux de bords. La nouvelle version de Gargantext permet de configurer des tableaux de bord qui sont mis à jour en temps réel et présentent différentes facettes de l’analyse d’un corpus. Les modules de ce tableau de bord peuvent évoluer et être reprogrammés en fonction des besoin de l’instance hôte.

- Méthodes et visualisations. Alors que le recodage des visualisation de la V3 est en passe d’être terminé, des avancées importantes ont été réalisées dans la reconstruction et la visualisation des dynamiques de la connaissance, avec notamment le développement, dans le cadre des projets EPIQUE et FORCCAST d’un module de visualisation de phylomémies qui sera intégré dans les prochains mois à Gargantext.

Cartographie des recherches contenues dans les 6000 articles les plus cités produits par le CNRS à l’aide de la reconstruction de phylomemie. Chaque branche de connaissance se déploie dans le temps de haut en bas. Les termes affichés correspondent aux termes émergents dans la phylomemie.

Bien d’autres avancées liées à l’usage ne sont pas détaillées ici et seront présentées dans la documentation

Une démonstration des avancées de Gargantext pourra être réalisée sur demande lors du conseil des partenaires si les participants en manifestent le souhait.

Dissémination

Publication du site http://maps.gargantext.org qui propose régulièrement des cartographies sur des enjeux sociétaux (crise Covid-19, convention citoyenne, Grand Débat, etc.)

Exemple de cartes publiées sur le site http://maps.gargantext.org

Feuille de route

- la version v3 est en ligne pour ses derniers mois d’activités avant archivage: des tutoriels seront proposés pour amorcer la transition en douceur

- la version v4 (v0.0.1.19) est en cours de test par 10 utilisateurs, l’extension de la communauté de testeurs se fera par invitations avec préférence pour les partenaires contributeurs. Pour des personnes intéressées à tester la nouvelle version, envoyer un mail @ invitation@gargantext.org

- La version V4 est prévue d’être mise en production pour les utilisateurs de la V3 et les partenaires de l’ISC-PIF début 2021.

Evolution de l’infrastructure

- Ajout d’un serveur dédié aux services Gargantext (64 coeurs, 1To RAM, 40To stockage, 40k€, source de financement : Projet FORCCAST)

2.1.3 Multivac Platform: Unified Big Data Analytics Platform

Chef de projet : Maziyar PANAHI (ISC-PIF/CNRS)

Multivac est une plateforme de l’ISC-PIF lancée en 2016 pour faciliter la conservation, l’accès et l’analyse de grands ensembles de données. Elle s’appuie sur des technologies de pointe utilisées par les grands acteurs du web et des Big Data dans l’espoir de faire bénéficier le monde de la recherche de ces nouvelles technologies et faciliter ainsi la recherche et l’expérimentation sur le Big Data. La plateforme Multivac de plus de 120 serveurs interconnectés pour traiter l’ensemble des aspects du Big Data, avec plus de 210 milliards d’enregistrements (+50-80M/j) et plus 300To de stockage.

Multivac Data Science Lab (DSL)

en 2020

Environnement de programmation sur le Cloud permettant d’offrir l’analyse de grandes données à des projets de recherche et à des scientifiques individuels. Il contient plus de 40 serveurs dans le Cloud (LAL) avec plus de 190 milliards de documents.

- Hadoop/Spark Cluster (Scala, Python, R, Java, and C/C++)

- Interactive Big Data Analytics (shareable notebooks, visualizations, etc.)

- +45 Serveurs +1000 cœurs et 2To de mémoire 120To de stockage distribué

- Public datasets

- +200 milliards de pages vues sur Wikimedia

- +220 millions de postes 4chan pol (politiquement incorrect)

- +23 millions d’articles dans PubMed (Mises à jour quotidiennes)

- +5.6 million titres et réponses – Le Grand Débat National et Le Vrai Débat

Multivac APIs

en 2020

Plus de 800 millions de tweets viennent d’être mis à disposition par la plateforme Multivac via les API REST :

- Projet médias français

- COVID-19 sur les réseaux sociaux

- Projet Climat

Nouveaux projets et collaborations

en 2020

- Collaboration avec le Laboratoire d’agro-informatique de l’École supérieure des sciences agricoles et de la vie de l’Université de Tokyo sur un document scientifique intitulé “Information Decentralization and Concatenation: A Mobile-based Bidirectional Traceability System for Sustainable Food Supply Network” soumis à la revue Nature Food : https://www.nature.com/articles/s43016-020-00163-y

- COVID-19 Interactive Dashboard. (https://covid19.multivacplatform.org/) The COVID-19 Dashboard is an effort to analyze the cumulative data of confirmed, deaths, and recovered cases over time. It also provides text mining techniques to analyze articles and clinical studies related to COVID-19 published in PubMed and clinicaltrials.gov.

Cas d’utilisation dans Multivac DSL

en 2020

D’autres plateformes, développées par Maziyar Panahi sont construites à partir de Multivac :

- Climatoscope/Tweetoscope (http://tweetoscope.iscpif.fr/) : plateforme en production qui vient d’être sélectionnée par l’exposition internationale Places and Spaces jusqu’en 2025 (Places and Spaces / macroscope).

- Politoscope : plateforme nationale d’analyse de la scène politique française en ligne qui vient d’être sélectionnée par l’exposition internationale Places and Spaces jusqu’en 2025 (Places and Spaces / macroscope). Ce projet à très forte visibilité (plus de 80 articles dans la presse, y compris internationale) irrigue plusieurs projets (ANR, Europe) et est à l’origine de plusieurs partenariats. Elle comprend : un tableau de bord public Présidentielle 2017, un démonstrateur version kiosque Expo, un service d’APIs (https://politoscope.org/) et une application mobile disponible sur iOS.

- COVID-19 Interactive Dashboard (https://covid19.multivacplatform.org/) : Tableau de bord pour l’analyse numérique et textuelle des données liées au Covid-19. Ce dashboard permet l’analyse des données cumulées liées aux Covid-19 et collectées en temps réel : cas confirmés, rétablissements, décès. Visualisez l’évolution des cas de Covid-19 dans le monde depuis février 2020 et comparez les données pays par pays. Nous proposons également des techniques de text mining pour analyser les articles en lien avec le Covid-19 publiés dans PubMed.

- Distributed Delaunay triangulation on cloud computing – IGN

- Mathieu Brédif, Laurent Caraffa, Murat Yirci, Pooran Memari. Provably Consistent Distributed Delaunay Triangulation. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., V-2-2020, 195–202, 2020., ⟨10.5194/isprs-annals-V-2-2020-195-2020⟩. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02551509

- Laurent Caraffa, Pooran Memari, Murat Yirci, Mathieu Brédif. Tile & Merge: Distributed Delaunay Triangulations for Cloud Computing. IEEE Big Data 2019, Dec 2019, Los Angeles, United States. ⟨10.1109/BigData47090.2019.9006534⟩. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02535021

- In these publications, the researchers use the Multivac platform with Spark/Hadoop framework for the evaluation and the result parts. As an example, they computed a 2 billion Delaunay triangulation points in 2h20 on a 28 cores configuration on Multivac. All the finalized results have been written on the HDFS after 4h11min for a total of 400Go ply files.

Contribution de l’Open Source

en 2020

La plateforme Multivac est une plateforme open-source qui utilise de nombreux autres logiciels open-source. Dans cet esprit, nous nous sommes engagés à contribuer à ces logiciels :

- Spark NLP – Traitement distribué du langage naturel

- Ajout d’une nouvelle prise en charge de 46 langues. (utile dans les projets européens impliquant de nombreuses langues)

- Ajout d’un nouveau codeur universel de phrases pour les incorporations de phrases. (utilisé dans le projet de similitude avec le stagiaire sur Multivac)

- Ajout de nouveaux modèles linguistiques tels que BERT, ELMO, ALBERT et XLNet. (utilisés dans le projet de similitude avec le stagiaire sur Multivac)

- Ajout d’une nouvelle détection de langue pour identifier plus 230 langues à partir de textes courts. Nous l’utilisons pour analyser les tweets des projets Climate et COVID. (plus de 700 millions de tweets)

- Contribuer à la fonctionnalité d’Apache Spark

- Contribuer à l’installation et à la configuration d’Apache Zeppelin

- Gestion de la bibliothèque ActiveLabel.swift utilisée dans les applications mobile Politoscope, SciCope et 24News disponible sur iOS.

Investissements dans l’infrastructure

- Serveur polyvalent (96 Coeurs, 3To RAM, 44To Stockage, 75,6k€HT), source de financement : Projets Scicope et Opinvax ; Subvention CNRS INSHS Infra.

2.1.4 OpenMOLE et grille de Calcul

Responsables de projet : Romain Reuillon (CR Géographie-cité Paris 1/ ISC-PIF ) et Mathieu Leclaire (ISC-PIF / Géographie-cité Paris 1)

OpenMOLE est une plateforme libre d’exploration des modèles de simulation Système Complexe.

Développement logiciel

La version 11 d’OpenMOLE a été publiée en mai 2020. Cette version comporte de nombreuses avancées :

- sur l’ergonomie du langage d’exploration proposé par OpenMOLE,

- sur le plan des performances notamment avec l’adoption du système d’exécution de container Singularity et le passage à Scala 2.13

- sur la facilité d’interfaçage d’OpenMOLE avec les langage de modélisation (intégration d’un intefaçage spécifique pour le logiciel de modélisation multi-agent GAMA, amélioration de d’interfaçage avec Python et R)

Quantativement, la version 11 est l’objet de 300 modifications unitaires impliquant l’évolution de 498 fichiers dans le dépôt d’OpenMOLE depuis la version 10. 23140 lignes ont été ajoutées et 6403 retirées.

Dans ce cycle de développement, un travail important a été effectué sur l’interfaçage d’OpenMOLE avec des logiciels tiers. Il est commun que des modèles de simulation impliquant des traitement spatiaux se basent sur des logiciels comme R. L’interfaçage de tels logiciels avec OpenMOLE n’est pas une tâche aisée. En effet, OpenMOLE permet de déléguer les calculs à des environnements de calcul distribué comprenant des milliers de machines. R n’est pas nécessairement installé sur ces machines, et encore moins les librairies nécessaires exécuter le modèle de l’utilisateur. Heureusement, une évolution récente des pratiques en informatique ont amenée une généralisation de l’utilisation d’outils logiciels appelés “containers”. Ce sont des logiciels qui permettent de faire tourner des programmes de manière fiable, indépendamment de ce qui est disponible sur la machine exécutant le programme.

OpenMOLE a donc évolué pour prendre en charge le support de systèmes de container adaptés au calcul distribué (comme Singularity. Ceci permet maintenant aux équipes de recherche travaillant en R d’adopter facilement OpenMOLE. Le même type de travail a été mené pour d’autres langages très utilisés pour la modélisation : Python, Scilab, GAMA… De plus, les modélisateurs peuvent maintenant importer leur programme dans OpenMOLE, quel que soit le langage de développement et les logiciels qu’ils utilisent, en important directement un container fait par leurs soins.

La visualisation des résultats est un autre aspect sur lequel il y a eu un travail de fond. Pour le moment, l’exécution des méthodes d’OpenMOLE produit des fichiers bruts sous forme de CSV, que les utilisateurs ont à charge de visualiser dans des logiciels tiers. L’objectif de ce travail est que chaque méthode d’exploration d’OpenMOLE se présente avec une interface de visualisation dédiée qui sera spécialement conçue pour faciliter l’interprétation des résultats de cette méthode. Ce travail est en cours et sera inclus dans une prochaine version d’OpenMOLE en 2020 ou 2021.

En plus des différent aspects du développement d’OpenMOLE présentés une version d’OpenMOLE hébergée en ligne est en développement, qui permettra aux chercheurs d’utiliser OpenMOLE depuis leur navigateur, en créant un simple un compte sur le service en ligne OpenMOLE, sans avoir à installer le logiciel. Ce travail s’est effectué notamment au travers de l’encadrement de 2 stages de master et 2019 et 2020.

Usages et communauté

L’instance OpenMOLE de l’ISC-PIF est actuellement utilisée par des chercheurs des organismes suivants :

- AgroParisTech

- CIRAD

- CIRED

- CNRS,

- École des Ponts,

- EHESS

- IGN

- INRAE

- IRD

- Université de Dresden

- Université Panthéon Sorbonne

- Université de Paris

- Normandie Université,

- CASA

- UCL University College of London

Au total, plus de 200 années de calcul CPU ont été utilisées en 2020 :

Le nombre de visites sur le site OpenMOLE est en légère croissance par rapport aux années précédentes:

eX Modelo

Organisation de la 2nde édition de l’école d’été sur l’exploration des modèles Systèmes Complexes eX Modelo. Initialement prévue en Mai, elle fut reportée début Septembre en raison de l’épidémie de COVID19. Initialement dimensionnée pour 29 participants, elle fut finalement réduite à seulement 16 participants. La formule de l’année précédente a été reconduite (cours théoriques, mises en oeuvres pratiques et challenge de modélisation en groupe) et augmentée de sessions de vulgarisation de l’exploration de modèles. Quelques chiffres:

- 16 participants,

- 13 doctorants, 1 chercheur, 2 entreprises,

- 16 français

- 8 EPST français, 2 entreprises,

- 9 hommes, 7 femmes,

- 8 encadrants issus de la communauté OpenMOLE.

Une nouvelle extension eX Modelo “Technical Workshop” de 3 jours est en cours de planification pour la fin de l’année ou tout début d’année 2021, pour travailler sur les problématiques d’exploration des participant à eX Modelo.

Evolution de l’infrastructure

- Extension pour 5 ans de l’hébergement de la grille de calcul et du Cloud OpenMOLE. Montant de l’investissement : 135k€

2.1.5 LinkrBrain

Chef de projet : Salma Mesmoudi (Univ. Paris 1, Equipex MATRICE, Programme 13Novembre)

Site web : https://linkrbrain.org

La prématuration de linkRbrain à débuté officielement en février 2020 (100k euros). Dans le cadre du projet de prématuration, Colline Lapina a rejoint l’équipe de LinkrBrain d’abord en tant que stagiaire pour une durée de 6 mois et depuis septembre en CDD (ingénieur d’études) jusqu’à fin février 2021.

Un prestataire a aussi été engagé, Mathieu Rodic, avec qui des grands développements sur la capacité de calcul ont pu être réalisés : le calcul est 1000 fois plus rapide.

Un changement a été fait sur l’infrastructure de LinkrBrain, permettant de recevoir plusieurs organes en plus du cerveau humain adulte. Grâce à ces nouveaux développements, nous avons pu postuler au prix innovateur Île-de-France 2020. Les résultats sont attendus pour la fin du mois de novembre.

Utilisation en 2020

LinkrBrain est un service gratuit qui ne nécessite par de login. Les seules données d’usage que nous ayons pour le moment sont donc le nombre de visites du site et leur origine. En 2020, LinkrBrain a ainsi reçu 530 visiteurs répartis selon la carte ci-dessous.

2.1.6 Community Explorer

Le Community Explorer est en train d’être intégré à Gargantext dans le cadre d’une collaboration avec l’IMT.

Cela permettra de déployer une version 4 de gargantext qui remplacera le community explorer et proposera à l’ensemble de la communauté systèmes complexes un véritable GPS des systèmes complexes : quels sont les acteurs ? où se situent-ils ? Quelles sont les avancées dans un domaine donné ?

D’ici là, le community explorer est actuellement disponible sur http://communityexplorer.org Le problème des mises hors ligne récurrentes que connaissait le site https://communityexplorer.org a été corrigé.

Pour rappel, la version actuelle permet de :

- Cartographier n’importe quel ensemble d’utilisateur de la plateforme en fonction de leur discipline, institution, laboratoire.

- Générer à la volée un annuaire spécifique à une discipline, institution, laboratoire.

- Produire une cartographie interactive et temps-réel des participants à un événement.

2.2 Projets ISC-PIF et projets en résidence

2.2.0 Contribution à la crise Covid-19

Ces derniers mois, l’ISC-PIF et ses plateformes se sont mobilisés pour contribuer à son niveau aux efforts pour surmonter la pandémie de la Covid-19. Quatre initiatives ont été lancées qui sont résumées sur une page dédiée du site de l’ISC-PIF :

a) Observatoire des essais cliniques COVID-19

Plusieurs centaines d’essais cliniques sur le COVID ont été lancés en quelques semaines au niveau mondial. Les essais prévus/en cours/passés sont recensés par l’OMS et les médecins.

La mise à disposition d’une vision synthétique de ces essais est primordiale pour la coordination de la communauté de recherche : explorer d’autres cibles thérapeutiques en évitant les études similaires.

Une cartographie de ces essais cliniques a été mise en place en collaboration avec l’initiative Covid-NMA, consortium international impulsé par une initiative CNRS/APHP et soutenu par Cochrane et l’OMS.

À partir de fouille de données textuelles sur les meta-données de ces essais, elle permet de voir d’un seul coup d’œil l’ensemble des pistes explorées par les essais cliniques en cours et passés, les combinaisons de traitements, leurs grands catégories et les résultats attendus ou observés. Cette visualisation, qui est en ligne sur le site nma, sera mise à jour régulièrement et augmentée prochainement d’une visualisation dynamique.

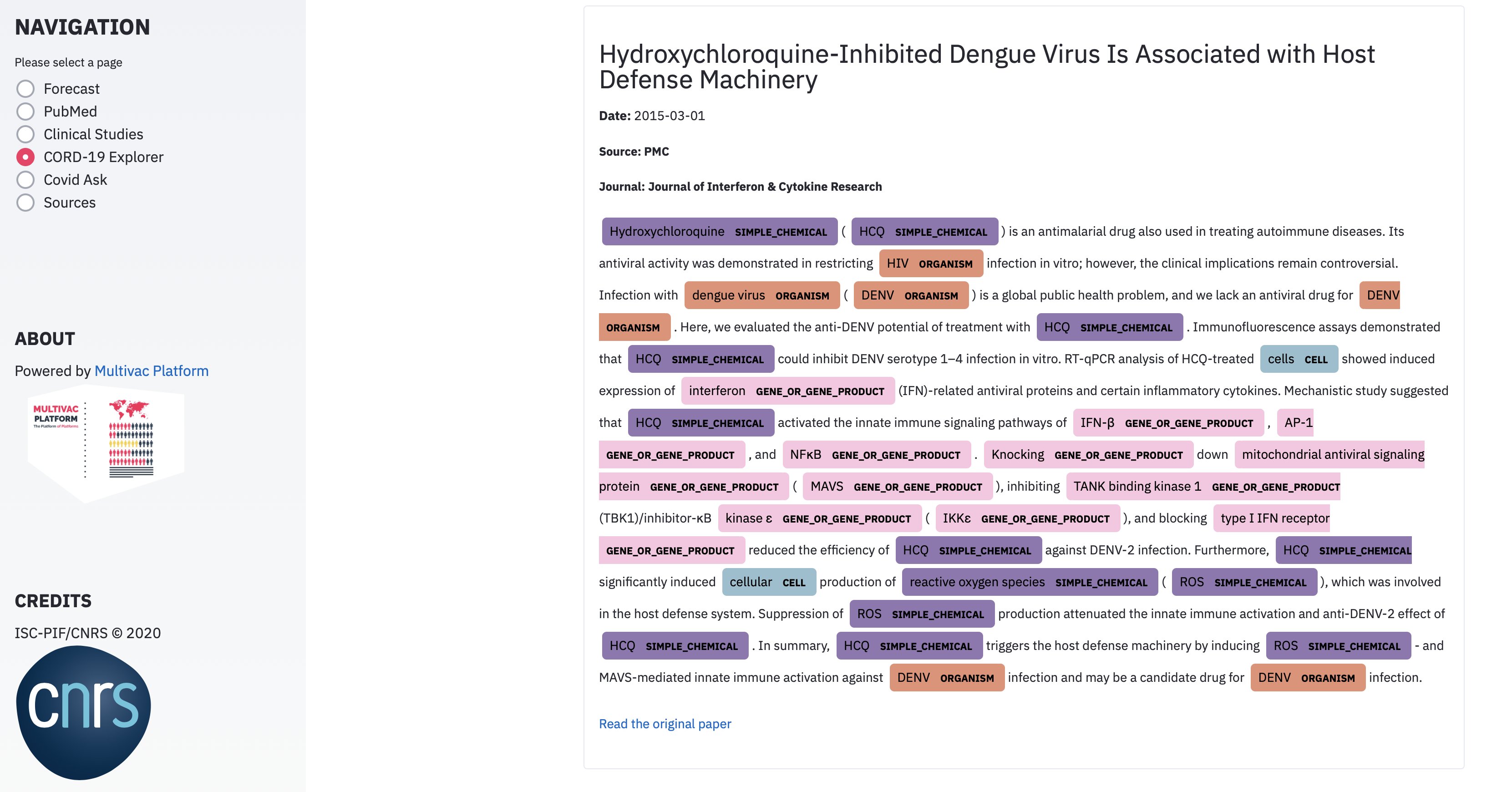

b) Covid-19 Interactive Dashboard – MULTIVAC

Tableau de bord pour l’analyse numérique et textuelle des données liées au Covid-19. Ce dashboard permet l’analyse des données cumulées liées aux Covid-19 et collectées en temps réel : cas confirmés, rétablissements, décès.Visualisez l’évolution des cas de Covid-19 dans le monde depuis février 2020 et comparez les données pays par pays. Nous proposons également des techniques de text mining pour analyser les articles en lien avec le Covid-19 publiés dans PubMed.

c) CoVprehension

Comprendre l’épidémie actuelle de COVID-19 : Une question, un modèle.

L’équipe OpenMOLE participe au projet “Covpréhension : Comprendre l’épidémie actuelle de COVID-19 – Une question, un modèle”, un projet porté par un collectif de chercheur.se.s tentant d’expliquer de manière simple et avec des outils scientifiques l’épidémie actuelle de COVID-19.

Le site propose au grand public de poser des questions directement aux chercheur.se.s, de faire des simulations avec Netlogos et d’accéder à des ressources vulgarisées.

d) Cartographie des connaissances liées au coronavirus – GARGANTEXT

Lorsqu’une nouvelle variété de virus apparaît, un des premiers enjeux est d’arriver à synthétiser la masse de connaissances accumulée par la Science jusqu’alors sur des problématiques biologiques connexes.

L’équipe de l’ISC-PIF est spécialisée dans la fouille de données textuelles et la cartographie de connaissances. Elle vous propose ici des cartographies de pans de littérature liés au coronavirus effectuées avec le logiciel Gargantext.

2.2.1 Projets en résidence

Plusieurs projets de l’ISC-PIF et d’établissements partenaires sont actuellement en résidence (les nouvelles résidences initiées en 2020 sont signalées par un *) :

- Persist (INRAE), Responsables : Isabelle Alvarez et Sophie Martin (INRAE). Incubation d’équipe sur l’étude de la viabilité des systèmes environnementaux. Établissement porteurs : IRSTEA. Accueil d’une équipe de 4 personnes. Ce projet sera renouvelé pour 3 personnes pendant 2 ans à compter du 1er janvier 2020 et sous l’égide de l’INRAE (fusion IRSTEA/INRA).

- (*) MALICES (INRAE), Responsables : Nathalie Perrot et Evelyne Lutton (INRAE). Travail à l’interface des disciplines biologiques, mathématiques appliquées, intelligence artificielle, cognition, visualisation, viabilité. L’enjeu du projet est de développer des approches d’exploration de données ou front de pareto ainsi que des approches d’apprentissage interactif s’appuyant sur une forte interaction entre l’Homme et l’ordinateur en passant par des visualisations adaptées. Accueil de 4 personnes pendant 1 an à partir de janvier 2020.

- SoDUCo (IGN), Responsable Julien Perret (IGN). Programme interdisciplinaire de recherche financé par l’ANR (Project-ANR-18-CE38-0013) qui vise à mettre en place une plateforme ouverte pour la construction de données géo-historiques ouvertes, leur validation, leur manipulation, leur analyse et leur diffusion. Établissements porteurs : IGN, EHESS, EPITA, Archives Nationales. Accueil d’une équipe de 2 personnes en moyenne par semaine.

- MACA (EHESS), Responsable Fabienne Cazalis (EHESS). Programme de recherche sur la cognition autiste. Établissement porteur : EHESS. Une personne (exploratoire). Ce projet vient d’obtenir un accompagnement pour une prématuration de projet d’entreprise de la part du CNRS. Accueil de deux à trois personnes.

- FORCCAST (EHESS), Responsable David Chavalarias (CNRS/EHESS). Cartographie des controverses. Projet Investissement d’Avenir. Etablissement porteur : Sciences-Po,

- Epique (ISC-PIF), Responsable David Chavalarias (CNRS/ISC-PIF) : programme de recherche sur la reconstruction à grande échelle de la dynamique des sciences. Établissement porteurs : UPMC, CNRS partenaire. Accueil d’une personne.

- APPEAL (CNRS, IRD), Responsable Nathalie Niquil, CNRS. Analyse sociologique de réseaux autour du projet de construction du parc éolien flottant de Groix (Projet APPEAL – ANR/ITE/FEM). Début de résidence en mai 2019, pour la durée d’un an. Accueil d’une personne.

- (*) POLARIVAX (CNRS), Responsable Jeremy Ward (CNRS). Programme de recherche sur la reconstruction à grande échelle de la dynamique des sciences. Établissement porteurs : CNRS, INSERM

- MOSSCOW (CNRS, Université de Cergy-Pontoise), Responsables David Chavalarias (CNRS) et Boris Bozic (Univ. Cergy Pontoise) Doctorant effectuant ses travaux dans le cadre du projet Politoscope, financé par l’appel à projet 80 Prime du CNRS.

- Morphogenèse urbaine (CEA), Responsables Marc Barthelemy (CEA). Accueil d’un doctorant travaillant sur l’application des méthodes de physique statistique à des systèmes complexes particuliers : les systèmes urbains.

Résidence de chercheurs invités étrangers et accueil en délégation

- Paulo Serodio, University of Oxford et University of Barcelona. Résidences dans le cadre du projet financé par l’IRSF “Mapping Economics”. Établissement porteurs : Univ. Barcelona, Sciences Po, ISRF.

- (*) Bilel Benbouzid, accueilli en Délégation CNRS, Maître de conférences en sociologie, Responsable Master Etudes Numériques et Innovations (NUMI), Université Paris Est Marne la Vallée (UPEM), Laboratoire Interdisciplinaire Innovation Science Société (LISIS)

2.2.2 Candidatures appels à projets de l’ISC-PIF

Afin d’assurer la jouvence, la pérennisation et le développement des infrastructures de l’ISC-PIF, au cours de la période de décembre 2019 à juin 2020, l’ISC-PIF a répondu à deux appels à projets infrastructures :

- CNRS, DIST : Appel à projet : Ouvrir la Science du Fond National pour la Science Ouverte (FNSO), 200k€

L’ISC-PIF a déposé un dossier pour cet appel à projet concernant le volet « plateforme » pour le service Gargantext. L’objectif du projet “Ouvrir la Science” est d’acquérir les infrastructures nécessaires au déploiement de la plateforme Gargantext de l’ISC-PIF afin d’irriguer les communautés de recherche.

Le résultat de l’appel à projet a été reçu au début du mois de novembre. Le projet n’a pas été retenu. La Fondation pour la Science Ouverte a déjà annoncé l’ouverture du même appel en 2021, l’ISC-PIF va, donc, effectuer une veille auprès de cet organisme et améliorer le projet selon le rapport d’évaluation qui sera disponible dans les prochaines semaines.

- Europe : Appel GOVERNANCE-21-2020 Developing deliberative and participatory democracies through experimentation de la Commission européenne, 3M€

Suite au succès et nombreuses sollicitations liées au projet Politoscope (plateforme Multivac) et étant donné les développement du projet Gargantext, l’ISC-PIF a déposé un projet européen pour l’appel GOVERNANCE-21-2020 du programme Horizon 2020 avec comme porteur David Chavalarias. Cet appel consiste à comprendre les facteurs de crise de la démocratie délibérative et participative et à y remédier, en évaluant notamment les expériences et les innovations démocratiques. L’impact des technologies digitales (internet, médias sociaux…), la notion d’espace public et l’analyse des initiatives de participation citoyenne sont au centre de l’appel. Les plateformes Gargantext et Multivac seront largement mobilisées et co-développées dans le cadre de ce projet.

Le budget prévisionnel du projet déposé s’élève à 3 258 810 €. Le taux de financement demandé correspond à 100 % du budget. Le résultat de l’appel à projet a été reçu au mois de de juillet. Le projet n’a pas été retenu. La Commission européenne entame en 2021 le nouveau programme cadre Horizon Europe. Des appels à projets sont également prévu dans le domaine de la démocratie participative. L’ISC-PIF va, donc, effectuer une veille auprès du programme Horizon Europe et le Green Deal.

- Région Île-de-France : SESAME 2020, 1,3M€

L’ISC-PIF a déposé un dossier pour l’appel à projet Sesame 2020, en reprenant les informations principales du dossier 2019. L’objectif du projet SESAME est d’acquérir les infrastructures nécessaires au déploiement des plateformes de l’ISC-PIF à l’échelle de l’Île-de-France, afin d’irriguer les communautés francilienne de recherche, tout en incubant de nouvelles plateformes.

Le budget prévisionnel du projet s’élève à 2 049 934 € et le taux de financement demandé correspond à 66 % du budget. Les résultats sont attendus pour le mois de novembre 2020.

- Appel d’offre européen : VIGIE-2020-661 – A Research Agenda on Digital Media and Human Well-Being, 270k € en septembre 2020

L’ISC-PIF a déposé une offre à l’appel VIGIE-2020-661 en coopération avec l’Universidad Politécnica de Madrid et l’Università Ca’ Foscari Venezia. L’étude établira un point de vue de recherche multidisciplinaire dans les domaines scientifiques pertinents sur l’impact des médias sociaux sur notre cerveau, sur nous en tant qu’individus et sur la société. Elle mettra particulièrement l’accent sur l’utilisation et l’accès aux données dans tous les domaines de recherche. Elle organisera des consultations et une conférence, et s’efforcera de fédérer une nouvelle communauté. Un rapport final détaillera l’état actuel des connaissances, analysera les domaines dans lesquels la recherche est nécessaire pour traiter les possibilités offertes par les médias sociaux (par exemple les approches collectives en réseau) et les menaces (par exemple la désinformation), et proposera un programme de recherche multidisciplinaire.

- Agence Nationale de la Recherche : Appel à projet générique 2021

L’ISC-PIF va déposer une pré-proposition à l’appel à projet générique de l’ANR pour l’année 2021. Il s’agit d’une version adaptée à cet appel du projet déposé en réponse à l’appel GOVERNANCE-21-2020 de la Commission européenne.

Plus précisément, le dépôt des pré-prépositions est prévu au plus tard pour le 1er décembre 2020. La notification des résultats de la première étape est prévue pour mars 2021. Le taux de succès des projets au niveau national est de 14-15 %. En moyenne, le budget des projets financés s’élève à 200k-350k €.

2.3 Programmes de formations : “outils et méthodes systèmes complexes”

Responsable : Mathieu Leclaire (CNRS/ISC-PIF).

L’ISC-PIF a mis en place des formations gratuites aux outils et méthodes des systèmes complexes, principalement autour des plateformes de l’ISC-PIF. Les formations à Gargantext reprendront en 2020 après la release de la version 4 afin d’éviter de former sur une version qui n’est plus maintenue et sera prochainement remplacée.

Pour les formations à OpenMOLE, en raison d’un nombre important de désistements de dernière minute, il a été décidé de mettre l’accent sur les écoles d’été et leur suivi tout au long de l’année. L’école 2019 a ainsi rassemblé 25 élèves qui sont revenus pour des sessions de travail à l’ISC-PIF depuis pour un suivi de leurs travaux et l’école 2020 a également fait le plein avec 25 inscrits.

L’ISC-PIF a été partenaire de l’école d’été CNRS “Nouvelles méthodes pour la fouille et l’analyse des corpus textuels” organisée par Alexandre Gefen et initialement prévue en juillet 2020. L’équipe Gargantext avait prévu de donner une formation dans cette école. Malheureusement, après deux report pour cause de pandémie, l’école a dû être annulée.

2.4. Dissémination et Culture scientifique

Responsable : Margaux Calon (chargée de communication et médiation scientifique)

Les conditions sanitaires actuelles ainsi que les travaux au niveau de la verrière du TOTEM nous ont contraints à annuler l’événement “Une autre vision du monde” prévu initialement pour la Fête de la Science, du 2 au 12 octobre 2020, et à le reporter au printemps 2021.

L’ISC-PIF a collaboré avec les élèves du Master Audiovisuel, Journalisme et Communication Scientifique de l’Université de Paris pour la réalisation d’une pièce de théâtre “Pomme de reinette et pandémie”, qui a donné lieu à une représentation au TOTEM le 1er octobre 2020 (60 participants).

Afin de poursuivre nos missions de dissémination et de culture scientifique, tout en nous adaptant au contexe sanitaire actuel, nous souhaitons proposer aux chercheurs de l’ISC-PIF une formation en “rédaction d’articles de vulgarisation scientifique” avec pour objectif d’alimenter un espace blog sur le site de l’ISC-PIF dès janvier 2021.

2.5 Animation du réseau

Responsable : Margaux Calon (chargée de communication et médiation scientifique)

Le Prix de Thèse Systèmes Complexes coordonné par Annick Vignes (INRAE) et Julien Randon-Furling (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a été maintenu en dépit des difficultés de coordination liées à la crise sanitaire. Nous avons reçu 40 candidatures, et le comité de pilotage a sélectionné 10 candidat.e.s pour être auditionnés le 19 octobre 2020 devant un jury composé de Marc Barbier (INRAE, IFRIS), Jérémie Bec (CNRS, CEMEF-MINES ParisTech, UCA), Daniel Jost (CNRS, ENS-Lyon, IXXI), Claire Lesieur (CNRS, IXXI-ENS-Lyon), Fabrice Rossi (Université Paris-Dauphine), David Chavalarias (CNRS).

Ce Prix de Thèse est organisé par l’ISC-PIF, l’Académie Système Complexes de l’Université Côte d’Azur de Nice, et l’Institut Rhônalpin des Systèmes Complexes (IXXI), avec le soutien du CNRS et de la Région Île-de-France via le DIM “Problématiques transversales aux Systèmes Complexes”. Les trois lauréats recevront chacun un prix de 1000 €.

2.6 Utilisation des salles de l’ISC-PIF et logistique

Responsable : Franck Leclercq

Pour les événements dans le Totem, 8 jours d’auditorium ont été réservés entre novembre 2019 et février 2020. 6 ont dû être annulés sur la même période. Ces chiffres sont en diminution par rapport à l’année dernière à cause des grèves de décembre 2019 et du confinement à partir de mars qui n’a pas permis et ne permet toujours pas d’accueillir du public dans des conditions normales.

Amélioration de l’organisation des locaux

La direction de l’ISC-PIF a initié une réflexion collective sur les conditions de travail et les espaces de bureaux à l’ISC-PIF en novembre 2019. L’Institut étant fréquenté par un nombre croissant de personnels, il s’agissait d’étudier les potentielles améliorations, notamment en ce qui concerne le bruit dans les Open Spaces. Suite à cela, un certain nombre de réaménagements ont été décidés qui sont décrits dans une série de transparents.

2.6 Utilisation des salles de l’ISC-PIF et logistique

Responsable : Franck Leclercq

Événements

Pour les événements dans les salles 1.1/1.2/shakerspace, les différentes évolutions des conditions sanitaires font que beaucoup d’événements sont annulés ou reportés à des dates ultérieures et non précisées, il est donc difficile de donner des chiffres de réservations car chaque jour amène son lot de réservations et d’annulations.

Cependant, pour répondre à une demande de plus en plus forte en visioconférence, la salle 1.1 et la bibliothèque (3ème étage) ont été équipées en matériels afin de répondre à cette demande ; la salle 1.2 et le shakerspace étant déjà équipés, nous avons maintenant 4 espaces pouvant servir aux séminaires à distance.

Dans l’espace auditorium Totem, seul un événement a été maintenu à la rentrée.

https://iscpif.fr/evenements/representation-theatre-systemes-complexes/

Des travaux de la RIVP sont actuellement en cours dans cet espace, afin de mettre aux normes de résistance au feu la verrière, l’auditorium n’est donc plus réservable jusqu’à la fin de ces travaux prévue fin octobre (semaine 44).

Des équipements vont être ajoutés par la RIVP dans les espaces communs du Totem, afin d’améliorer l’accueil des participants aux événements. Un descriptif complet sera fait lorsque les travaux seront finis.

Travaux

Les travaux initiés afin d’améliorer les conditions de travail de l’ISC-PIF sont terminés, ils sont listés ici : https://nextcloud.iscpif.fr/index.php/s/G9PEDYDoEtSjZoL#pdfviewer

Sécurité

Nous avons mis en place des affiches, installé des masques/gel hydroalcolique/lingettes désinfectantes à tous les étages et réaménagé les espaces afin de limiter le nombre de personnes dans chaque bureau.

3. Modulation des cotisations des partenaires

Contexte

L’ISC-PIF est une unité du CNRS (UPS3611) dont la mission principale est de contribuer au développement d’une recherche inter-institutionnelle sur les systèmes complexes à travers une offre de services adaptée aux besoins des chercheur.se.s. L’ISC-PIF développe des plateformes technologiques génériques et mutualisées et propose un cadre de travail “clé en main”- poste de travail, ressources techniques et scientifiques, compétences, gouvernance – et participe ainsi à l’émergence de collaborations, la mise en commun des ressources et des synergies scientifiques, et la mise en œuvre des projets innovants.

L’accord de partenariat signé entre le CNRS et chacun des partenaires de l’ISC-PIF incarne le caractère collaboratif du processus. La gouvernance de l’ISC-PIF est composée d’un Conseil des Partenaires – représentant toutes les organisations partenaires – et d’un Comité de Pilotage (12-18 membres) qui assiste le directeur dans l’application des orientations des Partenaires.

La contribution financière des partenaires de l’ISC-PIF dans le cadre de cet accord constitue le socle de la pérennité de l’ISC-PIF et permet d’offrir une large gamme de services gratuits aux chercheurs affiliés à ces organisations. (Cf. budget de l’ISC-PIF pour l’année 2020)

Lors des réunions du Conseil des Partenaires, bi-annuelles le Conseil garantit la cohérence de l’organisation institutionnelle, examine les principaux éléments financiers et scientifiques de la stratégie globale et s’assure que chaque partenaire est représenté. Tous les rapports d’activités et compte-rendus du Conseil se trouvent à sont disponibles en ligne.

L’ISC-PIF a actuellement 12 partenaires en plus du CNRS et du soutien de la Ville de Paris. L’INRA et IRSTEA ont fusionné pour créer l’INRAE au 01/01/2020 et L’Université Paris Diderot est maintenant intégrée à l’Université de Paris.

Appréciation des services de l’ISC-PIF par la communauté académique

L’ISC-PIF bénéficie d’un large soutien du monde académique au-delà des partenaires et de leurs personnels. A titre d’exemple, à l’occasion des dépôts de projet 2020, l’ISC-PIF a envoyé un courriel aux utilisateurs de ses services pour leur demander l’autorisation de les inscrire sur une liste de soutiens académiques à ces candidatures. Cet unique courriel a obtenu plus de 200 réponses, certaines accompagnées de commentaires libres qui légitiment le positionnement inter-institutionnel et interdisciplinaire de l’ISC-PIF. En voici quelques-uns :

- « L’ISC-PIF est un acteur indispensable de l’écosystème régional, national et international tant au niveau de la très grande qualité de la production scientifique que de l’accompagnement et des services prodigués à la communauté. », Mélanie Dulong de Rosnay (Directeur de Laboratoire), CNRS.

- « Le positionnement interdisciplinaire de l’ISC fait écho aux thématiques de recherche que nous souhaitons pousser ces prochaines années. Nous avons là un instrument précieux. » Emmanuel Trizac (Directeur de Laboratoire), CNRS.

- « Les recherches de pointe en SHS et humanités numériques gagnent à collaborer avec l’ISC-PIF, qui offre des dispositifs et des outils exceptionnels dans un esprit et une pratique qui font honneur aux valeurs d’ouverture et de partage des communautés épistémiques contemporaines », Francis Chateauraynaud (Directeur de Laboratoire ), EHESS.

- « Les outils développés et mis à disposition par l’ISC-PIF peuvent faciliter énormément des analyses globales et trans-disciplinaires. Cela permet à tout ingénieur ou chercheur de se décloisonner plus facilement et de se laisser la possibilité d’ouvrir de nouvelles voies scientifiques. », Laurence Mabile, (Ingénieur), INSERM, Université Toulouse 3.

Ré-évaluation collégiale du barème de cotisation des partenaires

Le contexte institutionnel de l’ISC-PIF a évolué depuis 2019 avec la fusion de partenaires entre eux ou avec des organismes non partenaires, résultant d’entités plus importantes et augmentant mécaniquement le nombre de leur personnes pouvant bénéficier des services de l’ISC-PIF.

Par ailleurs, la Direction de l’ISC-PIF éprouvait le besoin d’établir des barèmes de cotisations plus clairs dans la perspective d’intégration de nouveaux partenaires. La stratégie de l’ISC-PIF est en effet d’animer un large réseau de recherche piloté par les membres du dispositifs partenarial et s’interfaçant avec le reste du tissu académique national et international. En accord avec les membres du Conseil des Partenaires, de nouveaux établissements sont invités à rejoindre le dispositif partenarial de l’ISC-PIF dès lors qu’un nombre significatif de leurs personnels utilisent les services de l’ISC-PIF.

Rappel des décisions du 9eme Conseil des Partenaires (Juin 2020)

Il a été décidé au dernier conseil des partenaires que la question du barème des cotisations des partenaires serait mise à l’ordre du jour de ce conseil, étant donné que les nouvelles entités fusionnées permettent à un bien plus grand nombre de leurs personnels de bénéficier des services de l’ISC-PIF. Mission avait été donnée à la direction de l’ISC-PIF de proposer des ajustements permettant de rendre ces cotisations plus équitables.

Afin d’orienter cette réflexion, un budget simplifié des dépenses incompressibles et recettes récurrentes de l’ISC-PIF a été présenté lors du 9ème conseil. Celui-ci comprend côté recettes, les cotisations des partenaires et les recettes des projets en résidence ; et côté dépenses, les dépenses incompressibles : locaux, fonctionnement et CDD indispensables à la structure, dépenses minimales d’animation.

La part actuelle des contributions des partenaires (hors CNRS) aux recettes de l’ISC-PIF se monte actuellement à 75 k€.

Le budget incompressible est de l’ordre de 185k€/an et les recettes récurrentes actuelles sont de l’ordre de 155k€/an. Le différentiel est actuellement couvert par les projets. David Chavalarias rappelle que le budget total de l’ISC-PIF, incluant les projets portés par l’unité et qui pour la plupart portent sur des ressources mutualisées, est supérieur à 1M€, ce qui souligne l’importance du bras de levier permis par l’apport des partenaires.

Plusieurs décisions ont été adoptées à l’unanimité des établissements représentés lors du 9ème conseil :

Décision n°1 :

Dans la mesure où la participation au dispositif partenarial de l’ISC-PIF se fait sur une base volontaire motivée par un intérêt commun pour les approches systèmes complexes, le conseil des partenaires vote à l’unanimité les principes suivants concernant l’engagement moral et financier des partenaires de l’ISC-PIF :

- Motivation de participation au dispositif partenarial. Les partenaires partent du principe qu’il y a un intérêt comparable entre établissements pour le développement de la science des systèmes complexes,

- Proportionnalité des efforts. Les partenaires partent du principe qu’il faut prendre en compte les ordres de grandeur des effectifs et de la dotation des établissements dans le calcul des cotisations (budget et personnel),

- Estimation la plus favorable. La fourchette de cotisation retenue doit être la plus favorable entre un calcul basé sur le budget annuel de l’établissement et un calcul fondé sur ses effectifs,

- Flexibilité. Dans une démarche inclusive, le Conseil des Partenaires admet que des situations conjoncturelles de certains établissements puissent amener certains de leurs membres à moduler leur cotisation après en avoir dûment présenté les raisons.

Une proposition de mode de calcul des cotisations partenaires qui prennent en compte ces principes est présentée :

Afin de mieux en comprendre les principes, David Chavalarias présente une simulation à partir de valeurs d’effectifs et de budgets annuels des partenaires trouvées sur Internet. L’objectif pour le prochain Conseil des Partenaires étant que chaque membre du conseil donne une estimation des chiffres qui lui correspondent :

- une estimation de ses effectifs cumulés titulaires ou contractuels : chercheurs + ingénieurs + étudiants,

- une estimation de son budget annuel récurrent.

A titre de référence, le CNRS consacre selon le mode de calcul, environ 0,014 % de son budget annuel ou 11 €/agent/an pour les services de l’ISC-PIF.

Le nouveau barème suivant est proposé :

- de prendre pour référence le soutien du CNRS (rapporté aux effectifs et au budget global),

- définir un minimum de cotisation de 5 k€/an et un plafond de 20 k€/an (excepté pour le CNRS qui pilote le dispositif et contribue actuellement à hauteur de 455 k€/an en masse salariale et dotation cumulées),

- Définir des fourchettes de cotisations de 5 k€ sur la base des principes adoptés dans la décision n°1 (contributions proportionnelle, prise en compte de la situation la plus favorable pour l’établissement partenaire entre référence effectifs et référence budget annuel).

Ce niveau de cotisation permettrait à terme l’équilibre du budget relatif aux dépenses incompressibles.

Les membres du Conseil des Partenaires se sont accordés sur le fait de faire remonter cette proposition de nouveau barème de cotisation auprès de leurs directions respectives, afin que ce Conseil des Partenaires puisse définir et voter le nouveau barème à mettre en application à partir de 2021.

Dès fin 2020, de nouvelles conventions devront être signées notamment pour l’INRAE (car les deux précédentes convention INRA et IRSTEA deviennent caduques au 1er janvier) et peut-être avec les nouvelles universités fusionnées.

Décision n°2 :

Le Conseil des Partenaires adopte le principe d’un nouveau barème de cotisation fondé sur les principes de la Décision n°1 et des éléments présentés par David Chavalarias.

Décision n°3:

Chaque Partenaire s’engage à communiquer pour ce Conseil des Partenaires des indicateurs d’effectifs et de budget annuel qui permettront de définir sa fourchette de cotisation pour 2021.

L’objectif est que chaque partenaire soit convaincu du caractère juste et équilibré des cotisations et que chaque établissement participe à hauteur de ses moyens, tout en laissant la possibilité de prendre en compte des difficultés passagères que pourraient rencontrer certains établissements.

Objectifs des décisions du 10ème Conseil des Partenaires

- Équilibre du budget simplifié de l’ISC-PIF : les apports récurrents des partenaires (CNRS inclus) et des projets en résidence doivent couvrir les dépenses incompressibles.

- Équité et soutenabilité du barème de cotisation : un barème clair, équitable et qui puisse être utilisé pour présenter le dispositif partenarial à de nouveaux entrants.

4. Coordination du DIM Problématiques Transversales aux Systèmes Complexes

Responsables : David Chavalarias (coordonnateur du DIM), Giulia Bosio (chargée de mission gestion du DIM : justifications, étapes importantes, etc.).

La plupart des conventions DIM (allocations de recherche, fonctionnement et petits et moyens équipements) ont été soldées. Ci-dessous, le récapitulatif des conventions qui restent à solder.

Étapes de justification de juillet à novembre 2020 :

- Justification et demande de solde des frais de fonctionnement pour le DIM 2016 (en septembre 2020).

Étapes de justification après novembre 2020 :

- Justification et demande de soldeDIM 2015 et DIM 2016 pour les allocations Petits et Moyens Equipements.

| Programme | Deadline | n° convention |

|---|---|---|

| DIM 2015 (PME) – solde | 20/07/2022 | 1672 |

| DIM 2016 (PME) – solde | 06/11/2023 | 16015965 |

La fin du dispositif de DIM “Problématiques transversales aux systèmes complexes” est donc prévue pour 2023.

5. Instances de pilotage de l’ISC-PIF

Tous les partenaires de l’ISC-PIF ont reconduit leur partenariat pluriannuel à l’exception de l’INSERM (en 2019) et de l’EPHE (en 2020). La direction de l’ISC-PIF doit reprendre les discussions avec les différents ITMO de l’INSERM afin de renouveler cette collaboration.

- INRA et IRSTEA ont fusionné pour créer l’INRAE au 01/01/2020.

- L’Université Paris Diderot est maintenant intégrée à l’Université de Paris.

6. Projet de création d’une structure de valorisation dans le domaine du logiciel libre

Résumé

L’arrivée à maturité de plusieurs plateformes de l’ISC-PIF a fait apparaître deux problématiques :

- L’équipe restreinte de l’ISC-PIF n’a pas la taille critique ni la mission d’assurer des services en production à large échelle, avec notamment des actions envers les entreprises ou le déploiement à large échelle de plateformes au seins d’EPST et d’Universités. Il faut pour cela être capable d’assurer un support professionnel et des développements très applicatifs qui ne sont pas dans les missions des ingénieurs de l’ISC-PIF,

- Pour les plateformes, la question du passage en production à large échelle n’est pas tant une question de moyens que de recrutement : il est très difficile d’obtenir des postes de titulaires ; la demande du privé pour des développeurs dans ces domaines, les problème de reconstruction de carrières et de prise en compte de l’expérience professionnelle et les écarts de salaires avec le public sont tels qu’il est très difficile de constituer une équipe pérenne en CDD.

Pour ces raisons, et pour permettre aux plateformes de se développer tout en maintenant leurs concepteurs dans le milieu de la recherche, l’équipe de l’ISC-PIF a travaillé sur une forme générique d’entreprise éthique et solidaire (la forme juridique envisagée est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif – SCIC) dont le CNRS et certains membres du dispositif partenarial de l’ISC-PIF pourraient être partenaires.

L’objet d’une telle entreprise serait de valoriser des logiciels libres issus de la recherche scientifique pour l’étude des Systèmes Complexes (aide à la décision, optimisation et robustesse des systèmes, simulation prospective, veille sociétale, etc.) et d’apporter un soutien à leur déploiement à grande échelle.

Ces réflexions ont abouti à la perspective de création fin 2020 de deux entreprises de valorisation Trempoline (services autour de la plateforme OpenMOLE) et Hello Word (services autour de la plateforme Gargantext) qui auront pour vocation d’orienter leurs offres de services et de prestations vers des entreprises, organisations et collectivités pour, ensemble, innover au service du bien commun. Cette démarche s’inscrit dans une démarche scientifique ouverte et reproductible (logiciels libres, méthodes scientifiques reproductibles, informations sur les soutiens financiers). Ces entreprises auront un rôle de co-développement de certaines plateformes libres et génériques de l’ISC-PIF et devraient, à terme, contribuer financièrement au fonctionnement de l’ISC-PIF.

Le modèle d’entreprise étudier a pour objectif de garder une synergie et un alignement d’intérêt entre d’un côté l’ISC-PIF et ses partenaires et de l’autre, ces SCIC. Le statut de SCIC permet de garantir qu’une telle entreprise travaillera dans un objectif d’intérêt collectif commun aux partenaires de l’ISC-PIF :

- ce statut permet à des établissements scientifiques de prendre part à la gouvernance de l’entreprise via leur participation à des collèges,

- une SCIC doit obligatoirement consacrer au minimum 63% de ses bénéfices à des réserves impartageables (mais cela peut aller jusqu’à 100%) qui sont réinvesties dans l’activité,

- les parts d’une SCIC ne sont pas valorisables, ce qui garantit que les acteurs prenant part à cette entreprise ne le font pas dans un but spéculatif (puisque le prix des parts est fixe).

- le statut de coopérative avec le principe “une personne, une voix” permet à l’ensemble des acteurs de prendre part à la gouvernance (salariés, bénéficiaires, actionnaires, etc.).

Avancées depuis Juillet 2020 :

- Trempoline

La Société Coopérative (SCIC) Trempoline a été créé mi-Octobre 2020. Elle permettra de valoriser sous forme de services les recherches menées autour du logiciel libre OpenMOLE depuis plus de 10 ans. La création de cette structure est une innovation en soi, puisque c’est la toute première fois qu’une Société Coopérative valorisant un logiciel libre est créée par des chercheurs et ingénieurs au CNRS.Une Société Coopérative comporte un certain nombre de méchanismes permettant une gestion pérenne et collégiale. En effet:

1) chaque sociétaire possède une voix à l’AG annuelle, quelque soit le nombre de part en sa pocession,

2) au moins 57,5% des bénéfices doivent être reportés à l’exercice suivant,

3) la valeur d’une part sociale est fixe et est remboursable à hauteur de sa valeur nominaleLa licence d’OpenMOLE reste inchangée. Il est toujours possible de télécharger l’application, de l’executer, d’accéder au code source, de le modifier, de le redistribuer, et tous les moyens sont et seront toujours mis en oeuvre pour installer OpenMOLE le plus simplement possible.

Trempoline a donc pour vocation

1) de vendre du service – et non du logiciel – sous différentes formes: conseil, debug, formation, développement prioritaire dans OpenMOLE ou d’une application tierce,

2) de participer au développement logiciel d’OpenMOLEAinsi la recherche académique n’est pas dépossédée d’une production CNRS, financée par de l’argent public, et bénéficiera d’un concours de main-d’oeuvre pour le développement d’OpenMOLE.

La SCIC Trempoline versera une cotisation annuelle à l’ISC dès sa deuxième année d’exploitation selon les tern les ter

Plus d’information ici: [trempoline.io]

7. Budgets 2020-2021

7.1 Budget simplifié type – Dépenses de fonctionnement (hors infrastructures et projets)

7.2 Budget réalisé 2020 (au 09/11/2020)

7.3 Budget prévisionnel 2021

8. Questions diverses